Categoria Un tram per la Valbisagno

Apprendiamo con stupore leggendo il Secolo XIX che i lavori per la costruzione della rimessa Gavette sono rallentati per il ritrovamento di pericolosi inquinanti rinvenuti con gli scavi del cantiere. Il costo stimato per lo smaltimento secondo il quotidiano genovese… Continua a leggere →

Salutiamo questo 2023 con alcune foto della nostra cena di Natale che quest’anno è stata una bella occasione per fare rete e rafforzare legami con tante persone che anche in Media Val Bisagno e a Struppa si stanno opponendo al… Continua a leggere →

Martedì 26 settembre, presso il circolo Guglielmetti di Staglieno, è stata presentata la proposta di tranvia alternativa allo skymetro del comitato No skymetro – Val Bisagno sostenibile. Tra il pubblico, numeroso, anche diversi politici e tecnici, che hanno animato il… Continua a leggere →

Perfettamente in linea con le nuove tendenze dell’amministrazione Giovanni Toti e Marco Bucci, vogliamo renderci partecipi del cambiamento della nostra vallata. Abbiamo deciso di promuovere un concorso di idee per la realizzazione di nuovi progetti “senza se e senza ma“,… Continua a leggere →

Apprendiamo, senza troppe sorprese, che il Presidente della Regione Giovanni Toti, con la giunta che lo sostiene, il giorno 26/7/2023 ha discusso e approvato l’emendamento al piano di bacino che contempla “la realizzazione di infrastrutture di trasporto pubblico, non altrimenti localizzabili, anche in… Continua a leggere →

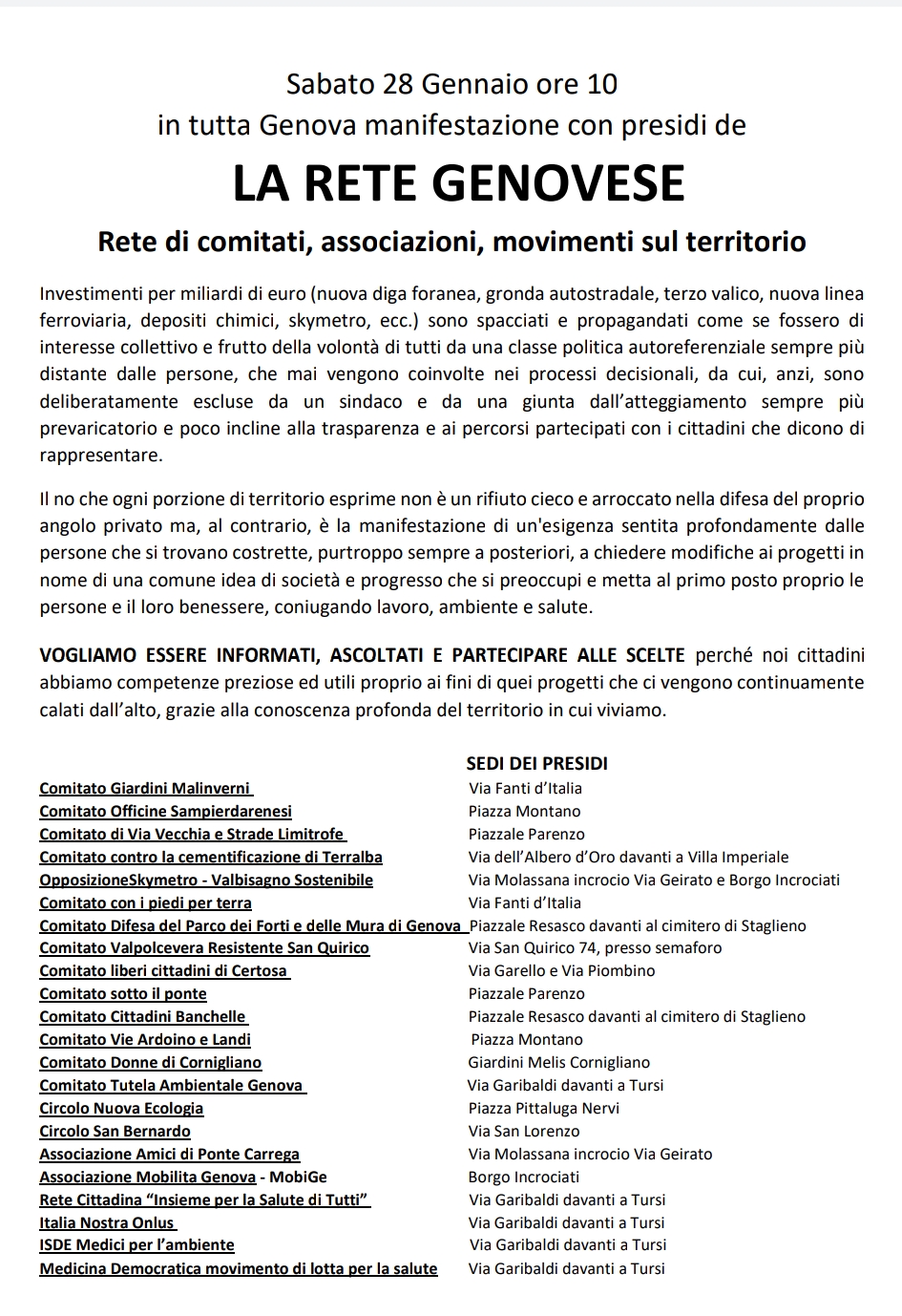

Insieme alla Rete Genovese dei comitati abbiamo sottoscritto questo comunicato per ribadire che le scelte della politica devono essere sottoposte a processi partecipativi che coinvolgano la cittadinanza. In un periodo storico di crisi della rappresentanza, escludere degli attori dal processo… Continua a leggere →

Genova perde il tram, ecco cosa significa la realizzazione della nuova sopraelevata Skymetro in Valbisagno. Noi da sempre siamo stati chiari sulle nostre posizioni, sulla necessità di avere in Valbisagno un trasporto pubblico veloce, efficiente, capillare, economico e sostenibile, in… Continua a leggere →