Autore EAPC

Il progetto dello skytram della Val Bisagno sarebbe, nei sogni dell’amministrazione comunale, finanziabile con i fondi del Recovery Fund, il Piano Next Generation EU, una valanga di soldi pubblici che l’Europa si appresta a erogare ai paesi membri come contributo per… Continua a leggere →

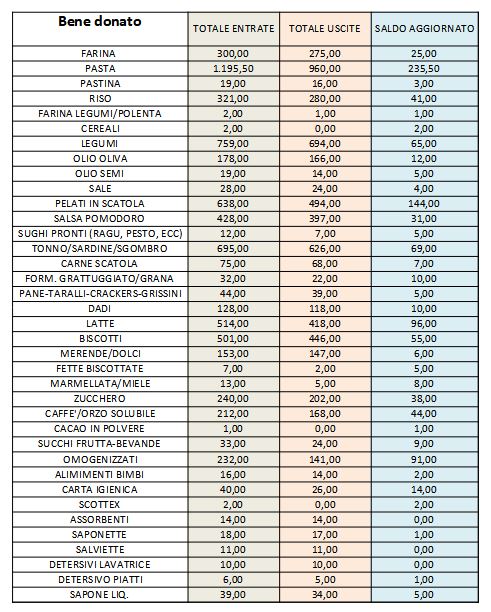

L’iniziativa “Spesa Sospesa” nasce in piena emergenza Covid, un’emergenza che ingenuamente si pensava fosse transitoria. Nasce come un servizio di bassissima soglia, per dare una risposta rapida a un bisogno – e un diritto – fondamentale, ossia il cibo. La… Continua a leggere →

Ieri è andata in scena l’ennesima puntata di questa soap opera che, con la complicità di giunte sia di destra che di sinistra, dura ormai da troppi anni: Esselunga sbarca a San Benigno Puntualmente, i piani urbanistici vengono derogati e… Continua a leggere →

SINDACO PERCHÉ VUOLE CAMBIARE? (La Repubblica 09/01/2021) “Entro fine febbraio vogliamo concludere per migliorare l’efficienza, cioè avere il massimo risultato al minimo costo, e l’efficacia, che è il risultato percepito dai cittadini. È fondamentale ridefinire il rapporto e il ruolo… Continua a leggere →

Sabato 7 marzo abbiamo iniziato nuovamente a lavorare sull’acquedotto storico. La cancellazione dell’evento pubblico di pulizia organizzato dalla Federazione di Associazioni dell’Acquedotto storico dovuto all’emergenza Coronavirus non ha permesso di accogliere volontari ma la nostra associazione ha portato a termine… Continua a leggere →